永嘉楠溪江畔藏着一座280岁"长寿"老屋,走出三位百岁老人

老宅掩映在葱茏树木中。

永嘉县东城街道渭石村坐落于上塘东侧,依偎在楠溪江畔,距离县城中心仅两公里左右。在这个风景如画的山村里,隐藏着一座充满传奇色彩的百年"长寿"老屋。这座历经近三百年风雨的老宅,不仅建筑保存完好,更孕育了三位百岁老人和多位年过九旬的长者。成为楠溪江“山水养宅、宅养人”的又一鲜活例证。

大家不禁好奇,这座百年老屋究竟有何独特魅力?生活在“长寿屋”中的老人们,他们的日常又是怎样的呢?记者前往拜访长寿屋里的百岁老人。

山水养宅

夏日行至渭石村,但见绿荫如蔓,山风拂面,生出一丝凉意。该村可谓山水环抱,前有楠溪江玉带环绕,后有群山盘踞,且土地肥沃物产丰,十分宜居。

此行探访的老屋,正处于这样的地理庇佑中,距今已有280多年历史,是村内保留最为完整的老宅。据闻,老宅建于清朝年间,屋主孙嘉谱,曾是旧时罗东一带官吏。

隐藏在现代建筑中的老宅。共享联盟·永嘉 陈胜豪 摄

这是一座常见的楠溪江传统农耕居民院落,远远就能看到石砌而成的高墙宅院及硬山顶、小青瓦,显得与周围新建的现代建筑格格不入,但却让人心生好奇。这座有着百年传承文化的宅院,似乎诉说着鲜为人知的过往。

老宅正门前,隔着石径,一堵蛮石照壁默然伫立。经过百年的风吹日晒,照壁表面斑驳脱落,早已露出了里面的青砖。这样的设计,在过去农村大户人家是不可或缺的建筑风格,具有挡风御潮、遮蔽隐私、聚气纳福等寓意。相较于深宅大院中的花雕石影壁,蛮石垒砌的石墙就地取材,不但更经济,也与周遭自然景观更和谐。

陈德妹老人和二儿子孙大夫。共享联盟·永嘉 陈胜豪 摄

正门前的石阶,因地势而建,暗合“入户有阶,家宅有秩”的传统观念。跨入大院,眼前一亮,依稀可辨老宅往昔的热闹。白墙黑瓦间,门窗木格栅的雕花与青石瓦当的纹样,体现了屋主在建筑构思上既实用又审美的理念。

老宅正屋9间,两侧厢房各4间,两层结构。宽敞的道坦(温州方言,指院落),地面不再是块石,而是水泥铺就,但也没拦住绿意疯狂生长。建筑经历年代,瓦片、木构件有些风化,但仍保留了生活痕迹。老式木柜、老式风谷机、红漆桶以及贴着红色福字……带着古宅生活的气息,也反映了当时楠溪江传统农耕生活。

在老宅的后院,还保留一口老古井,如今已被封存住,而之前曾是这座老宅主要的生活水源,滋养着几代人。

老宅内的水井。共享联盟·永嘉 陈胜豪 摄

老宅最为亮眼的,还是正厅门口高挂的“盛世人瑞”匾额。这座宅院走出三位百岁老人(其中一位100岁的陈碎香老人今年正月刚“走”)、七位九旬长者的传奇,或许正藏在某个细节里:可能是正厅穿堂风带走的暑气,可能是夯土墙调节的湿度,也可能天井纳进的晨曦。

文武传家

老宅板壁上留有监察御史徐定超手迹;屋主人系文武解元,曾为永昆剧团掌班。

年近古稀的孙宏横系孙嘉谱第七代后人,他向记者介绍,此前村里有“风水先生”路过,都称这座老宅朝向佳、风水佳。也正因如此,老宅人丁兴旺,先后走出 300 余位后人,至今已传九代,还出了不少名士。

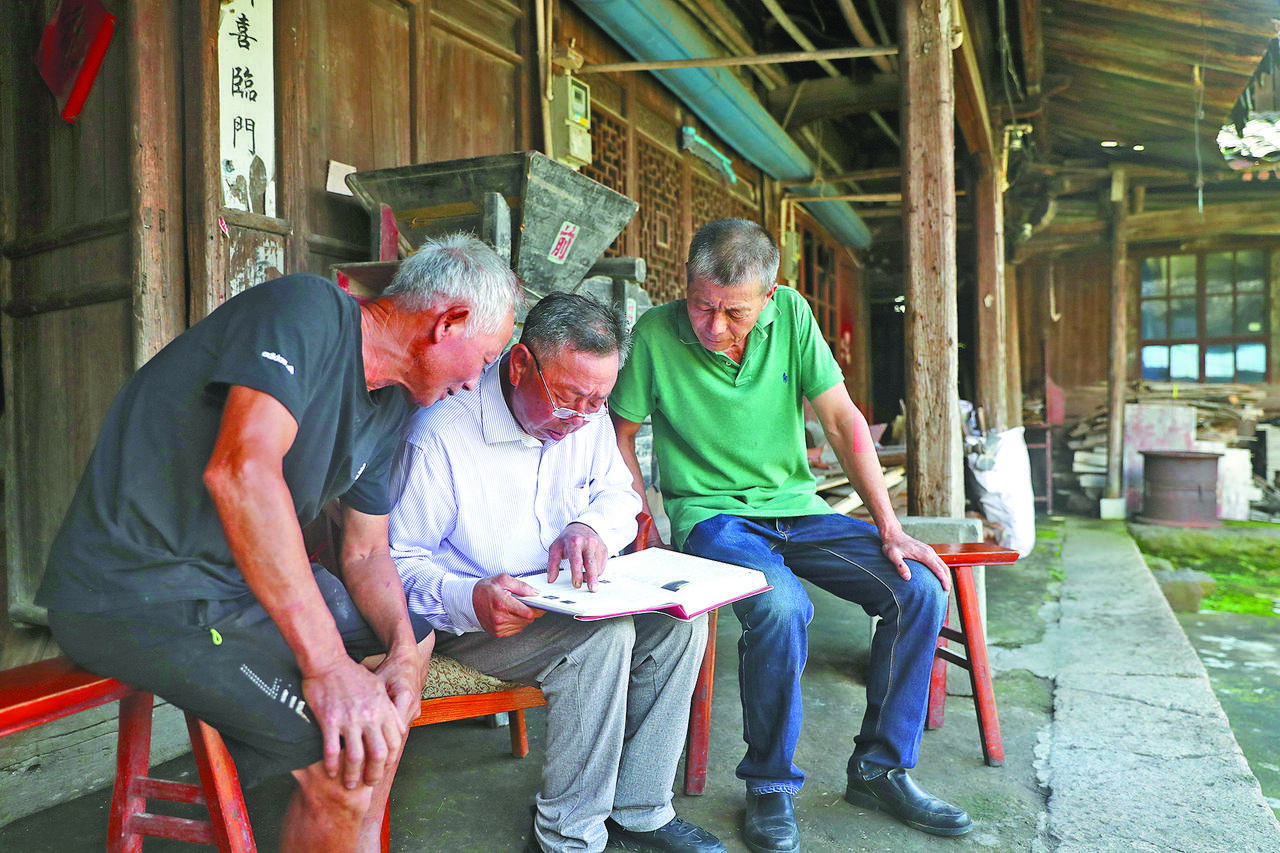

孙宏横和孙大夫查阅《中华宗祠·永嘉卷》。共享联盟·永嘉 陈胜豪 摄

其中,最出名的当属第三代孙克礼。据《中华宗祠·永嘉卷》载:孙克礼,清末民国初期,文武解元,因对时局不满,退隐山林,时“品玉”昆班组班不久,生计尚难维持,深知克礼公为人正直,古道热肠,特聘其出山为“品玉”掌班,公亦欣然允诺,他一生虽未得入仕途,但为永昆事业呕心沥血,作出较大贡献。

克礼公七十寿诞时,其好友清监察御史徐定超亲莅贺寿,并当场借酒兴为其题寿联和寿匾,联曰:闲评花史书俊尔,细桂茶经谱缘云。

老宅板壁上留有监察御史徐定超手迹。共享联盟·永嘉 陈胜豪 摄

如今这副对联仍旧保存在老宅正厅板壁上。记者查阅资料时发现,“品玉”昆班后与“同福”昆班合并组建永嘉昆剧团,永昆名家如陈翼卿、杨银友、杨水棠等均受其侄孙棣超提携。

这座老宅历经百年风雨,人口最盛时曾住有15户百余口人,后人记忆里就剩下一个“挤”字。屋主人第七代子孙孙宏宪回忆:“50岁以上的孙姓后代,基本出生在这祖屋里。”当时他家仅分到一间房,五口人挤两张床,“大孩子只能睡仓库或阁楼”。更有甚者,“十几口人挤一户,连睡觉都成问题”。

外墙花窗。共享联盟·永嘉 陈胜豪 摄

尽管拥挤,生活却充满烟火气。孙宏横介绍说,夏天孩子们抢着在道坦铺凉席,露天而眠,格外惬意。夜晚还有固定节目——听长辈讲故事。

“祖辈留下了不少古籍,这让爷爷和爸爸成了村里的文化人。”孙宏横向记者回忆道:“他们虽然只读过几年书,但记忆力特别好,经常给我们讲孔孟之道和中国四大名著的故事。”不仅如此,村里杂货店的老板也常请其爷爷去讲故事,以此吸引顾客,讲完回来时,爷爷总能带些“兰花豆”或酒当报酬。

而这份口才也传给了孙宏横。小他一轮以上的堂弟孙宏宪坦言:“我童年的睡前故事,全是宏横哥讲的。”

屋内花窗。共享联盟·永嘉 陈胜豪 摄

武术是老宅的另一传统。“先祖克礼公是武解元,再加上永嘉尚武之风,村里不少人家都会请拳师教习武术。”孙宏横介绍,“听爷爷讲,孙克礼公常用石墩练武,双脚与肩同宽,脚跟悬空,仰首挺胸,将石墩置于胸前,锻炼核心力量。”

如今老宅道坦里就留着两个石墩。据介绍,凡是从老宅出生的男孩,几乎都掂量过这石墩的重量,也都会些武术。早些年,孙宏横还特意称了两个一大一小的石墩的重量,一个240斤,一个320斤。当日,69岁的孙宏横当场提起320斤石墩,展示臂力,令人叹服。

69岁的孙宏横提起重达320斤石墩。共享联盟·永嘉 陈胜豪 摄

老宅后人不仅传承文武之道,更恪守“居家孝悌、处世和睦”的家训。百余口人同住一个屋檐下,但从未发生争执,邻里相助已成自然:谁家农活忙不过来时,大家都会默契地搭把手;每逢乞巧节等传统节日,各家准备的吃食必定户户有份。就连杀年猪,猪肠、猪血等煮熟后,也会特意分装妥当,确保每家都能分到一碗。

堂屋里的红白喜事、祖宗祭祀、道坦春耕秋收、檐廊下的家族议事——这些共同的空间记忆凝聚着家族血脉。如今散居各地的百余后人依旧亲密无间。几乎每年清明或者过年,大家族人都要聚在一起,分工准备食材、烧饭,道坦里曾摆过12桌的酒桌,炊烟袅袅、其乐融融。

老宅养人

婶婶102岁,侄媳103岁,心态平和,心里不装事。

现年102岁的陈德妹和103岁的李碎柳,两位百岁老人同出一个老宅,她们有着相似的生活习惯。据她们家人介绍,老人一直非常健康。

记者还了解到,两位老人差一个辈分 ,陈德妹比年长一岁的李碎柳高一辈,李碎柳随子女们,叫她婶婶。

采访当日,李碎柳因支气管炎住院了,要过两天才能出院。记者向陈德妹打听她对李碎柳的印象,她说:“我俩原本就是邻里,关系一直和睦。只是对方不太爱出门,性格偏内向,但碰到了总会拉着唠几句。”

闲不住的陈德妹老人。共享联盟·永嘉 陈胜豪 摄

陈德妹嫁到村里多久,她记不清了,但对老宅的事仍有印象:“那时候每天日子过得紧凑,单是操持家务就忙个不停 —— 磨豆腐要耗上整个下午;孩子们得去割草喂牛,我还得张罗全家人的吃食。日子虽艰辛却充实,邻里间常互相帮衬,倒也没什么烦心事。”

陈德妹育有六个子女,如今孩子都非常孝顺,她却不爱和他们住。其二儿子孙大夫就在村里,时常过来陪伴。他告诉记者:“母亲一个人住习惯了,大多能自理。她喜欢吃软一些饭,早上多半是饭汤、粥,菜大多是我送来的时令菜,唯一的爱好是吃咸鱼。闲来无事,爱出门溜达。”

在和老人的交流中,记者发现她虽年事高,但思维清晰敏捷,更为难得的是听力、眼力都非常好。“我的听力,比我大儿子还要亮(好)一点。”陈德妹上过几年书,有一定文化,在她看来,自己长寿源于基因。“我的兄弟姐妹,包括我的母亲都是高寿。”

共享联盟·永嘉 陈胜豪 摄

“我大妈的皮肤真是超级好。”孙宏宪向记者描述起了老人李碎柳。如今,李碎柳现在生活都是自理,自己烧开水,自己洗衣服洗澡。98岁前还是一个人生活,现在她的七个子女们会轮流回来照顾。同样,她的饮食很讲究,蔬菜吃得多,也很爱吃鱼,几乎顿顿都要鱼,且口味非常淡。过去物资匮乏的时候,一小罐猪油要用上一个月。年轻时吃食口味一旦习惯了,年长之后,老人家吃得就更淡了。孙宏横说起了母亲的饮食习惯:“盐少,味精、酱油等调料更是不吃。和母亲一起吃饭,大多先把未加调料菜先盛起,之后在放调料自己吃。”

老人李碎柳。共享联盟·永嘉 陈胜豪 摄

“母亲的记忆力也很好,做过的事都记得清楚。” 孙宏横说,这两天本是他照顾母亲,可母亲考虑到出院后要吃清淡些,特地让他和大哥对调 —— 因为大哥平时吃的饭偏软,他吃的偏硬,这个习惯母亲一直记在心里。

两位老人心态都格外平和,心里不装事。尽管孩子们如今不在身边,但个个生活得很好,这让她们十分欣慰。在她们看来,儿孙自有儿孙福,学会目送孩子们前行,也是一种人生智慧。

就在记者采访时,陈德妹老人又一早起来,在老宅院子里,开始日常的打扫。