全城难寻!萧山一对父女爆改稻田老屋!还成了网红打卡点

在义桥镇丁家庄村皇天畈,一座被稻田环抱的小屋前,52岁的俞中明系着围裙,不时拉开窑炉铁门,观察面包烘烤状态。炉温让他额头冒汗,身旁计时器“滴滴”作响。不远处,“95后”女儿俞可欣正将刚出炉的面包摆上隔热架,金黄表皮散发的果木清香,与稻田麦浪气息交织在一起。

这座小屋正是“满满秋田”窑烤面包店。从今年4月偶然邂逅这片稻田,到8月改造老屋、搭建窑炉,再到9月即将迎来试营业,父女俩用半年时间,在1300亩的皇天畈里,点燃了属于田园创业的窑火。这把火,不仅烤出果木香气的面包,更烤热了乡村“新农人”的共富梦。

从城市到田园

一场双向奔赴的创业

“第一次来就走不动道了。”俞可欣至今记得今年春天初见皇天畈的场景。当时她在公众号刷到丁家庄村千亩油菜花盛开的画面便来打卡,结果,被这里水田相依、远山连绵的景致击中——这正是她心中“田园生活”的模样。

彼时,丁家庄村正全力打造皇天畈研学基地,急需引入特色农文旅项目。俞可欣的“稻田窑烤面包”想法,恰好与村里规划不谋而合,成为基地首个落地的商业项目。“我大学就喜欢烘焙,还专门学过半个月窑炉烘焙,一直想把这种源自法国的技艺做成自己的事业。”俞可欣说,确定方向后,她跑遍湖州、余杭等地取经,最终选定圆形窑。在她看来,城市面包店随处可见,但藏在稻田里的窑烤面包,全萧山都难寻。

女儿的想法,得到了父亲俞中明的全力支持。此前,俞中明做了20多年牛肉深加工企业,退休后本打算四处旅游,却被女儿的创业计划打动。“女儿想干,我就陪她。”俞中明笑着说。

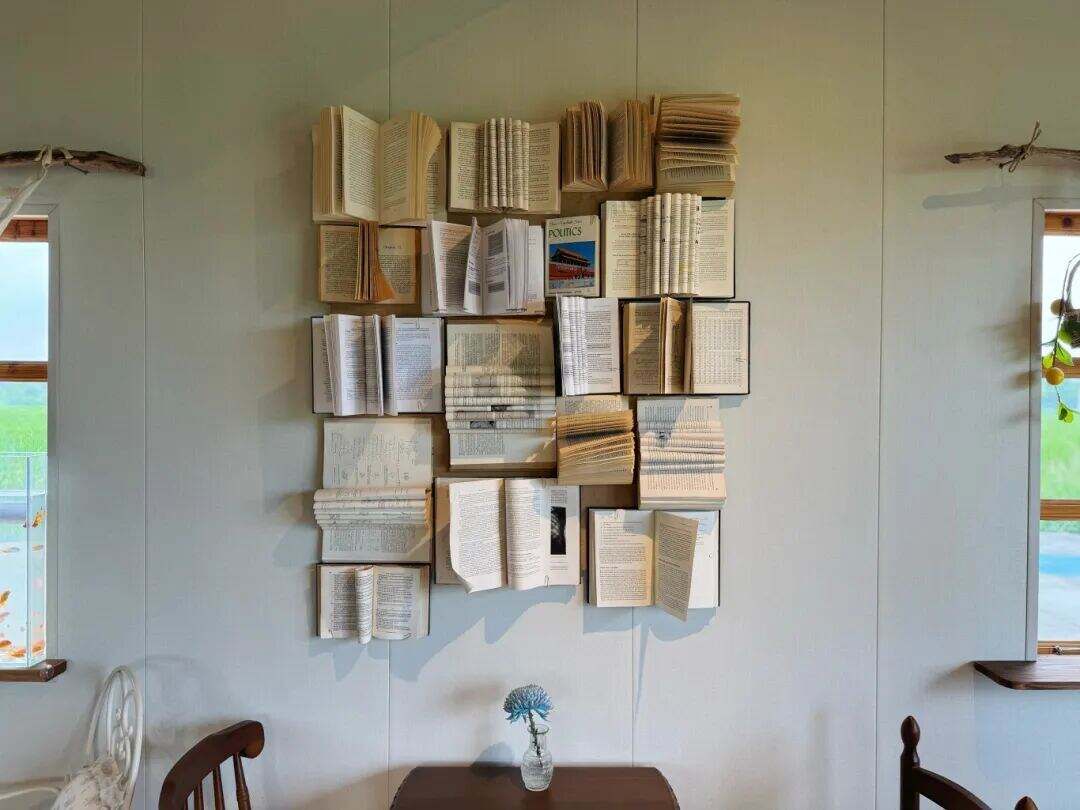

从8月起,父女俩一头扎进小屋改造。俞可欣“主内”,发挥设计专业所长,把小屋打造成“一步一景”的打卡地。小屋三面开窗,每扇窗外都是一幅稻景图;店内每个角落都经过她的精心设计与命名:爬满鲜花的墙叫“莫奈”,院中的树是“世界之树”,就连装点红金鱼的窗户,也被赋予“大阅兵”的霸气名字。“我希望这里的每一处都能让人流连,让大家品味面包时,也能感受生活的美好。”

俞中明则“主外”,亲自画图纸、铺草皮,还叫上老伙计在窑炉上方搭了个茅草棚,架起秋千、摆上桌椅——这片面朝稻田的区域,后来成了最受欢迎的角落。“改造时到处淘老物件,还专门去景德镇做了陶艺杯子。”俞可欣说,她想让小店不止卖面包,更能传递“返璞归真”的生活态度;而俞中明搭窑时格外用心,从四川请来师傅,花一周砌成圆形窑,既要保证烘烤功能,又要兼顾打卡观赏性,“圆形窑比平窑难掌控,但放在稻田里更有感觉。”

筹备的40多天里,俞中明瘦了一圈,每天在高温下调试窑炉,衣服湿了又干。可看着女儿忙碌的身影,他脸上总带着骄傲:“女儿肯吃苦,我这当爹的,就得托举着她往前跑。”而对俞可欣来说,父亲的支持,也是她追逐田园梦最坚实的底气。

驯服“汗血宝马”

窑烤面包里的匠心

“叮——”俞中明拉响头顶的摇铃,仪式感满满地打开窑门,热气裹挟着果木香扑面而来。他戴着隔热手套,将四盘面包依次取出,金黄表皮带着窑火烤出的焦痕,咬一口,麦香混合着果香在嘴里散开。

如今在“满满秋田”,俞中明是绝对的“核心技术担当”。但没人能想到,这位操作窑炉行云流水的师傅,其实只学了一天就“上岗”了。“我前半辈子跟食品打了多年交道,平时也很喜欢学习新鲜事物,学得也快,一不小心就成了店里的‘首席窑炉工’。”俞中明擦了擦额头的汗珠笑着说。

最艰难的,是与窑炉“磨合”的过程。“平炉像温顺的绵羊,窑炉就是汗血宝马,得摸清它的脾气。”俞可欣解释,平窑能精准控制上下火温度,圆形窑却全靠柴火加热,前后上下的温差差异,甚至天气干湿都会影响面包的口感。

为了驯服这口窑,父女俩做了无数次试验。一开始,面包不是烤焦就是夹生——天气干燥时柴火燃得快,温度飙升;阴雨天柴火湿度大,升温又慢。俞中明每天守在窑边,记录不同柴火、天气下的温度变化,慢慢摸清了这个“大家伙”的脾气。“广东的果木最适合,木头硬、烟少,还能烤出清香,就是得根据天气调整柴火的用量。”即便每天都有失败的面包,父女俩也从没打退堂鼓。

烤面包的前道工序同样磨人。从打面20分钟、室温发酵30分钟,到冷藏整形、二次发酵,最后可以进窑烘烤,前期整个过程要3个多小时。店里的计时器永远在“滴滴”作响,父女俩得做好时间管理,不停循环工序,才能保证生产线稳定,确保面包新鲜。“我们不用冷冻面团,也没有添加剂,面粉都是进口的,必须现做现卖。”俞可欣说,每天的面包卖完即止,绝不留到第二天。

即便一切看起来已经理顺,他们仍在不断创新。除了菠萝包、肠仔包、玫瑰肉桂可颂等基础款,还结合萧山本地口味,研发出萝卜干、腊肉可颂;未来计划每月推出1-2款新品,还想结合稻田元素,做些创新产品。

如今,这口窑炉的效率越来越高——9-10分钟能烤好一盘面包,一次可烤4盘近60个,满负荷运作一天能烤四五百个。但俞中明仍不敢松懈,每次烤面包时,都会仔细确认窑壁温度,“就像跟老朋友打招呼,知道它今天状态怎么样。”

从二十多年前自己创业当老板,到如今为女儿“打工”,俞中明的心态转变很自然:“以前是为了生活打拼,现在是为了女儿的梦想,也是为了自己喜欢的生活。”每天在稻田边烤面包,哪怕天热得浑身湿透,看着女儿忙碌的身影,他心里就满是骄傲。

小面包撬动大田园

乡村共富的新样本

“坐在稻田边吃面包、喝咖啡,感觉节奏都慢下来了。”在义桥工作的王女士,是最早来探路的食客之一。虽还在调试期,父女俩仍敞开大门热情招待,让她尝了鲜。捧着刚出炉的菠萝包,王女士说,比起城市里的网红面包店,这里的面包更有“温度”。

这份“温度”,正是俞可欣想传递的:“我们卖的不只是面包,是一种生活方式。”她希望顾客能在这里慢下来,分享带着窑炉温度的面包,感受手工艺人的用心。如今,小店还没试营业,已有不少人循着小红书、抖音等平台的“爆料”找来探店。

在丁家庄村党总支书记戴立伟看来,“满满秋田”的落地,是乡村“美丽经济”的一次新尝试。“之前我们整治皇天畈千亩方,把小田变大田,建了美丽田园,现在要做的,就是把‘美丽田园’变成‘美丽经济’。”

戴立伟介绍,村里经过反复摸索,决定引入第三方公司运营,打造集教育、研学、观光、餐饮、民宿等功能于一体的皇天畈研学基地,“满满秋田”是首个落地的商业项目。接下来,基地还将打造稻田博物馆,展示传统与现代农耕文化的碰撞,配套餐饮和民宿,形成综合性乡村文旅体。

为了留住青年创业者,村里推出了一系列支持政策:“我们根据业态筛选项目,对青年创业给予房租优惠,帮他们对接资源。”戴立伟说,引入项目后,村里还会持续跟进,帮着解决实际问题,“我们希望吸引更多像俞可欣这样的年轻人,为田园经济注入动能。”

与此同时,村里也在积极策划各类活动。今年春天,丁家庄村办了油菜花节,5天时间吸引了两三万人前来打卡;接下来,亲子体验、割稻节、稻田马拉松等活动已排上日程,今年的活动计划更是排到了年底。“一个点火了,就能带动一片。”戴立伟说,希望以“稻田窑烤面包”为新起点,形成业态集聚效应,让村民在家门口就能“鼓了口袋”。

俞可欣和父亲也在积极规划未来:试营业后,除线下门店,还会开展小区团购和外送;目前的窑炉是白窑,未来想在边上再搭一座黑窑,用来烘烤披萨等,丰富产品的同时,拓展更多体验项目。“村里支持我们,我们也想为村里做点事。”父女俩期盼着,让“稻田窑烤面包”真正扎根在这片土地上。

- 记者手记 -

走进“满满秋田”,最先感受到的是一种久违的慢节奏。麦香、花香、稻香交织在一起,让人瞬间忘却了城市的喧嚣。俞中明和俞可欣这对父女的脸上始终挂着温暖的笑容,那种对生活的热爱、对梦想的执着,极具感染力。

俞可欣的选择,代表了一部分当代青年的价值追求——不再一味追逐城市的繁华,而是回归自然,寻找内心的宁静与热爱。而俞中明的付出,则诠释了中国父母最深沉的爱,他们用经验与汗水,为子女的梦想托底。

丁家庄村的实践,更给我们带来了启示:乡村振兴,关键在人,核心在产业。只有为“新农人”搭建好创业的舞台,提供精准的支持,才能让更多像“满满秋田”这样的项目落地生根,让乡村真正成为有奔头、有希望的地方,年轻人愿意来、来了不想走的地方。

窑炉里的火还在燃烧,烤出的面包带着果木的清香与窑炉的温度。这份温度,不仅温暖了食客的味蕾,更照亮了“新农人”的创业路,也点亮了丁家庄村的乡村振兴梦。相信在不久的将来,这片稻田旁,会绽放出更多充满希望的“创业之花”。