阳台起步,摘星世界!杭二中“追星少年”夺国际天文奥赛金牌

第18届国际天文与天体物理奥林匹克竞赛(IOAA)传来好消息,杭州第二中学高二男生顾凯风获金牌。

这场竞赛,被认定为全球范围内级别最高、难度最大、竞争最激烈的天文奥赛之一,本届比赛有来自63个国家和地区的约300名学生以及超过140名领队与观察员参与,这枚金牌的含金量可想而知。

潮新闻·钱江晚报记者联系了顾凯风的家长、老师,还原一位“追星少年”的成长之路,也看到了金牌背后,兴趣被珍视、天赋被浇灌,呵护偶然闪现的好奇火花,让它终成燎原之势。

国际天文奥赛(18th IOAA)国家队,左五顾凯风

本届试题难度显著提升

理论部分题量多达19页

据了解,第18届国际天文与天体物理奥林匹克竞赛于8月11日至8月21日在印度孟买举行,共设有4个比赛日。竞赛采用全英文试题,内容涵盖理论笔试、数据分析与望远镜实测等多个环节,全面考查选手的理论应用能力、科研分析能力和天文观测实践能力。

与往年相比,本届试题难度显著提升,理论部分题量达19页,即便在5小时的考试时间中也显得尤为紧张。曾有参加国际物理奥赛(IPHO)的选手表示,部分题目的难度甚至超过IPHO。数据分析与观测环节的挑战性也较以往进一步增强。

作为国际性的赛事,选手间的竞争也颇为激烈。

以英国代表队为例,5位参赛选手均是剑桥大学大一新生,最终4人获得金牌。中国代表队5名选手,获得两金一银一铜,其中来自杭州第二中学的顾凯风,将沉甸甸的一枚国际奥赛金牌收入囊中。

赛后,顾凯风分享感受,自己在首场考试中虽出现失误,但及时调整心态,最终稳定发挥。他深切体会到,在国际大赛中,实力固然关键,但稳定的心态更为珍贵。“成绩是对过去的总结,而经历与体验才是真正宝贵的财富。”

赛事还设有团队协作项目,通过跨国随机组队的形式,在趣味任务中促进参者之间的跨文化沟通与团队合作。主办方也安排了文化之夜、学术海报展示等环节,让各国青少年在激烈竞技之余,深入体验多元文化,增进彼此的理解与友谊。

顾凯风说,比赛之余,也让他结识了来自世界各地的天文爱好者,建立起新的友谊——这无疑是比奖牌更有价值的人生收获。

顾凯风和队友

小学四年级开启“追星之旅”

阳台上曾常年摆着天文望远镜

成为国际奥赛金牌的获得者,顾凯风是当之无愧的“追星少年”,回顾他的起步之路,爸爸顾航用四个字总结:兴趣驱动。

“大概是小学四年级,杭州青少年活动中心成立天文社,在一些中小学举办讲座,在科学老师的推荐下,他开始接触天文。”顾爸爸回忆,对那个年龄段的小孩子来说,天文充满着未知和好奇,“看他对天文很感兴趣,我们很支持,觉得孩子还是应该培养一些个人的兴趣爱好,能够在紧张的学业之余,作为一种释放压力的情绪调节。”

那时候,家里给他购买了一台基础入门的天文望远镜,小小的顾凯风就把它架在阳台上,夜幕降临时观测月亮。“记得只用了几百块钱,远的星星看不到,但放大了还是能看到月球的一些细节,对于小孩子来说也是挺震撼的。”顾爸爸说,这台望远镜在很长时间里,就摆在阳台上,“他兴趣盎然,时不时会到阳台上观测一下。”

就是带着这份好奇心,顾凯风开启了天文探索之路,不仅成为了天文社最早的成员之一,凭着兴趣,通过浏览天文相关书籍、观看纪录片等方式逐步积累天文知识,后来顺利地通过了杭州市少科院天文社招新,在专业老师的指导下,天文之路越走越远。

顾凯风

顾凯风“追星”的五六年里,家里添置过三台天文望远镜,不过都不算贵。“天文望远镜跟单反相似,贵的镜头几万甚至十几万,便宜的可能只要几百块,他从来不会追求这些,更在意的是观测的感受。”虽然不懂天文,但因为儿子喜欢,顾爸爸也慢慢接触了很多专业术语,“在城市里,光照比较亮,观星条件不太符合,平时他更喜欢天文理论的探索,像天文竞赛很多内容是跟天体物理相关的,他对这方面更着迷。”

顾爸爸说,这次竞赛,顾凯风的英语水平也起到了很大的作用。“300多名参赛者,基本是英语交流的,他完全不怯场。”这得益于顾妈妈从小的培养,“妈妈功劳巨大,每天早上坚持听音频磨耳朵,每天英语读写拼,坚持了近十年,积累了比较多的单词量,也培养了口语水平。”

竞赛中全英文试题,顾凯风也可以实现英文作答。

观星中的顾凯风

通宵观星乐在其中

与志同道合的好友相约圆梦

从省赛、国赛选拔、国赛,再到这次国际赛,顾凯风的“追星之路”越走越深,在顾爸爸看来,是少年的兴趣爱好,得到了很好地呵护和培养。

比如观星,顾凯风大多是跟着社团老师活动。前段时间,老师组织他们去丽水星空基地观测,熬了两个通宵,对于孩子来说,乐在其中;这次竞赛之前,天文社的老师还让他去滨江少年宫的天象馆,用软件模拟天象观测,他在那里待了整整一天,老师下班才回家。

像顾凯风这样的天文少年,不仅只专注于学习知识,也具备团结精神。天文作为一门小众的学科,参加比赛不是他们学习天文的唯一目的,而是更希望通过比赛召集爱好天文的同学,共同奔赴星辰大海。

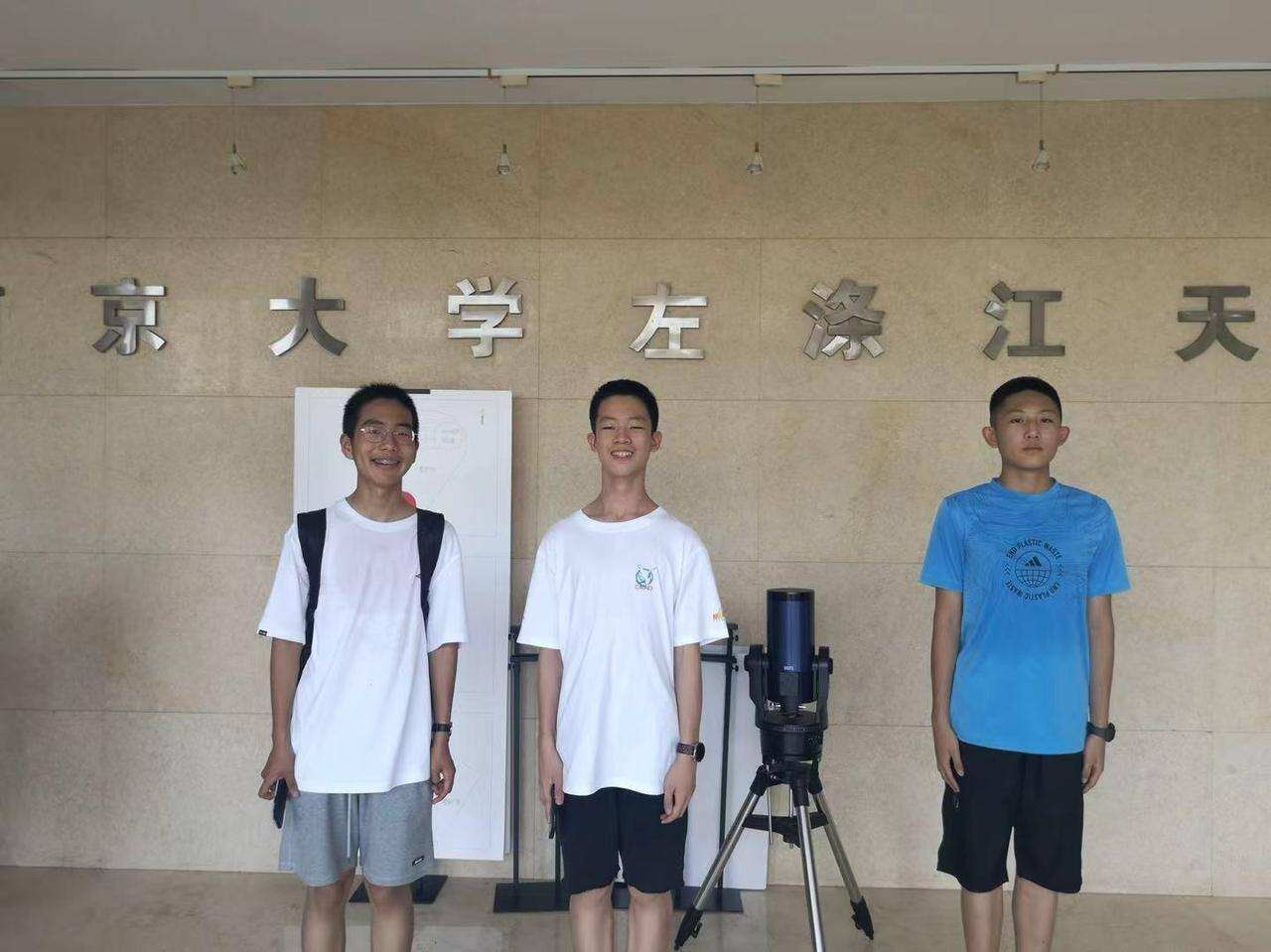

顾凯风(中)到南京大学参加国家队集训

这条路上,顾凯风也结识了一批志同道合的“天爱”好友。

2023年,顾凯风夺得全国天文竞赛初中组金牌,并进入国家集训队,让他与队友曹一凡、陈致知、王隽元结下真挚的友谊。面对中考与择校,他们怀着对天文共同的热爱,圆梦杭二中。

在杭二中,少年们的梦想有了更广阔的舞台。

杭州二中时生天文社是学生组建管理的社团组织,汇聚了众多喜爱天文的同好。为组织参加天文奥赛,时生天文社设有专门的学术部,社团日常例会经常围绕学术问题开展交流研讨,或是邀请有专长的同学进行学术分享。假期中,社团群里也会定期转发前沿天文相关推文或是近期观测信息。

2024年8月末,在顾凯风同学的带领下,曹一凡、陈致知、王隽元同学连同浙江省内其他中学天文爱好者共同组建了“浙江省中学生天文联盟”,创建了“浙中天联”公众号,并以此为平台进行天文知识科普、天文学习经验分享。

2024年12月,由王隽元、顾凯风、曹一凡、陈致知四位同学组成的代表队斩获浙江省中小学生天文知识竞赛高中组团体一等奖,四位同学均获省一等奖。

2024年12月,王隽元、顾凯风、曹一凡、陈致知四位同学组成的代表队斩获浙江省中小学生天文知识竞赛高中组团体一等奖

找到爱好与学业的平衡点

背后是将时间“拆解”到极致

暑假过后,顾凯风即将升入高二,在班主任魏昌瑛眼里,顾凯风兴趣广泛,除了天文爱好之外,还参加物理竞赛,平时也喜欢篮球、羽毛球、音乐和摄影。

“他很会规划,能够合理安排时间。不仅在天文上出成绩,物理竞赛也很优秀,综合成绩也很不错。这与他高效利用时间是分不开的。”魏老师介绍,顾凯风曾当过班长,对班级管理能提出很好的建设意见,协助老师处理事物,“每个阶段要进行班级总结,他总会一段时间整理班级好的地方和有待改进的地方,很有条理,能够切中班级的要害。”

魏老师说,杭二中的校园文化里,有一句话很经典:“让能跑的跑起来,让能飞的飞得更高。”魏老师本身就是生物竞赛国际金牌教练,对于像顾凯风这样的竞赛生可能遇到的困惑、难题,能给予点拨和支持,帮助他打消疑虑。

“他一边要物理竞赛,一边要天文竞赛,还要兼顾其他学科,时间是很紧张的,怎么分配也很有讲究。”魏老师坦言,在决定参加国际天文与天体物理奥林匹克竞赛,顾凯风也纠结过,“我会跟他一起分析,考虑当前情况下最重要的任务,侧重点应该放在哪里,遇到一些暂时的困难,要想办法先克服一下。”

鼓励学生能够发展自己的兴趣爱好,并不是一句空话,而是需要实打实的支持。

“比如其他学科,我会建议先申请减免一点作业。参加天文竞赛时,可以把物理竞赛的书本带上,旅途中见缝插针的学习。”魏老师说,像顾凯风这样的孩子,都是见缝插针学习的高手,“懂得各种任务的有机穿插,提高学习效率,才能更好地实现爱好与学业兼顾,找到平衡点。”

在顾爸爸眼中,儿子是性格沉静的孩子,专研一件事情就会深入其中,不会轻易放弃。“挺适合往研究型人才方向发展,他自己也有这方面的考虑。”

金牌是此刻的星辰,而非终点。顾凯风依然走在自己的轨道上,为接下来的物理竞赛做准备。比金牌更沉甸甸的,是心中永不熄灭的好奇与热爱。

图片由采访对象提供