历经两次衢州保卫战的水亭门、大南门抗战旧址,硝烟散尽,古城已新生

水亭门历史文化街区,人来人往。记者 钱洁瑗 摄

衢州,衢江穿城而过。江与城的相接处——大南门,居民迎着晨光往来,或悠然惬意,或步履匆匆。

城墙无言,镌刻岁月的痕迹,也记录下80多年前的烽火硝烟。“抗日战争中,由于衢州机场的军事战略意义,衢州成为一座焦点城市。”衢州市文史专家刘国庆说,这里曾经历过的两次保卫战,惨烈而悲壮。

1942年5月,浙赣战役打响。6月3日,日军对衢州发起全线攻击,第86军守卫官兵与日军浴血奋战四昼夜,在大南门前展开激烈肉博。“守城战士拼到了最后一刻,但因兵力火力对比悬殊,衢州最终被日军占领。”刘国庆说。

水亭门历史文化街区。记者 钱洁瑗 摄

如今,我们凝望大南门,炮火轰炸过的累累弹痕依然可见,用手摩挲,凹凸不平。

水亭门处的那场战斗,更加可歌可泣。1944年6月的龙衢战役,被称为衢州第二次保卫战。中国守军78团与日军进行了英勇而顽强的巷战,最后被迫退到水亭门沿江一带,一千多名将士无人愿作俘虏,纷纷跳江。当时,日军用机枪反复扫射,衢江上“尸骸蔽江,水为之赤”。

80多年过去,江面归于平静。但是记忆,永不褪色。

“我从小听着这些故事长大,后来接过父辈的重担,继续向世人讲述这段历史。”今年63岁的吴建平,是细菌战受害者后代,如今是侵华日军细菌战衢州陈列馆的馆长。

这座陈列馆始建于1998年,原是衢州鼠疫首批遇难者黄廖氏故居。自2014年被列为首批国家级抗战纪念遗址以来,走进细菌战陈列馆的参观者越来越多,每年接待量近10万人次。尽管身体不大好,但每逢馆内举办纪念活动,吴建平都坚持参加,向人们讲述发生在脚下的历史。

水亭门码头。记者 钱洁瑗 摄

铭记历史,砥砺前行。今天,与陈列馆仅一墙之隔的水亭门历史文化街区,街市繁华,游客聚集。昔日老街的原貌整体保留,在三街七巷格局的基础上,复建了天王塔、修缮了神农殿、周宣灵王庙;浸梦水亭门剧场、风情酒吧、文创商店……富有地方特色的景观、具有文化底蕴的项目随处可见,还能与非遗表演、光影秀等特色活动不期而遇。

衢州大花园集团办公室负责人许军,幼时就居住在水亭门附近,多年来一直从事衢州文旅建设工作,既是古城保护和发展的参与者,也是城市变迁的见证者。

他介绍,近年来,衢州市全力推动“水亭门历史文化街区保护利用”项目建设,更好地延续历史文脉、展现城市风貌。

仅今年清明假期,街区日均到访人数达13.7万人次,在全省49家省级以上夜间文化和旅游消费集聚区中位列第六。

白天的热浪悄悄退场,夜晚的古街也在灯火中缓缓苏醒——迈入南孔爷爷的书房,气氛安静而温馨,像一个小小的灯塔,把城市的书香存放;拐入进士巷,人头攒动,烤饼、水晶糕等各色小吃应有尽有;戏台上,西安高腔等各类非遗戏曲引来叫好声不断……

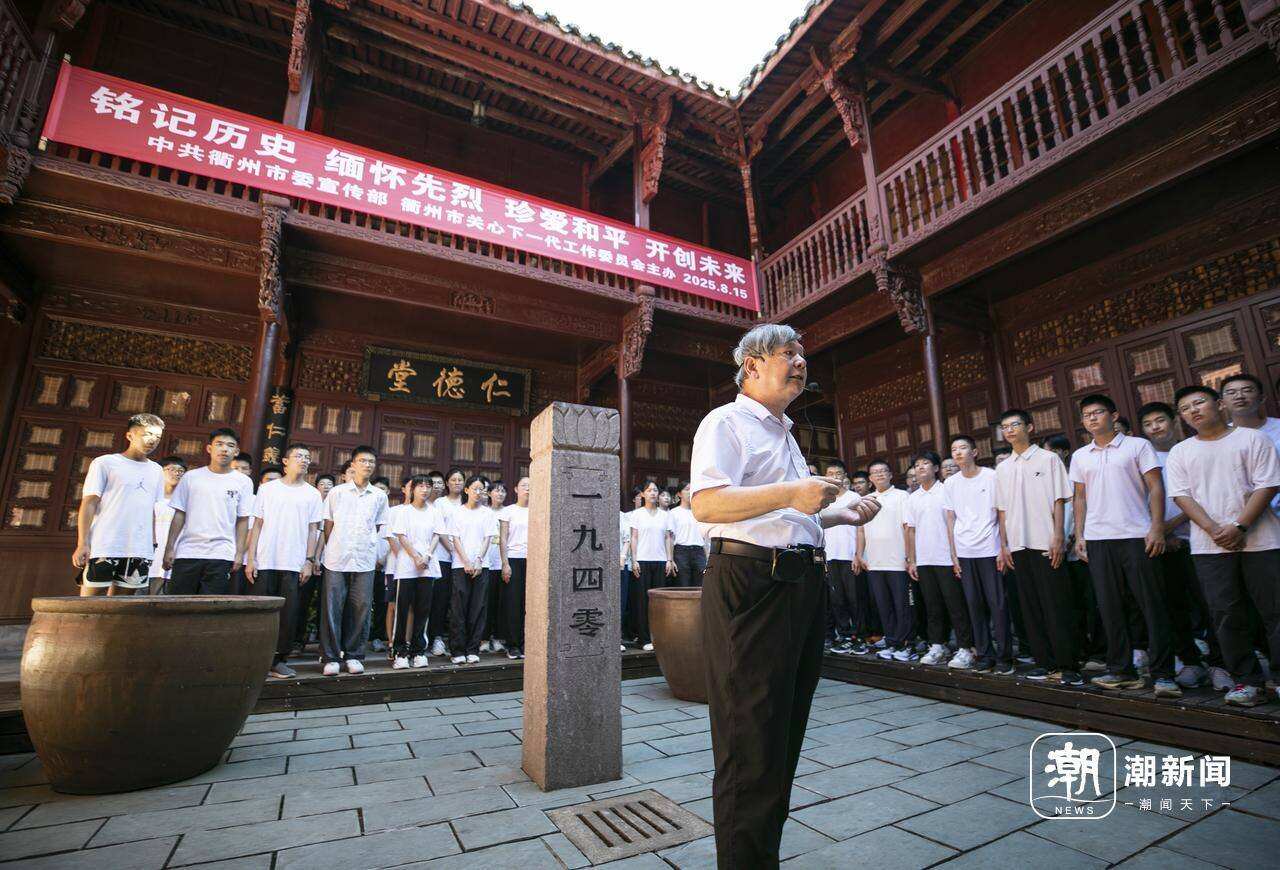

8月15日,侵华日军细菌战衢州陈列馆内,馆长吴建平在讲解。记者 钱洁瑗 摄

伴着晚风,一阵歌声入耳。“这是我们最近推出的‘古城阳台show’,每周末晚在商铺二楼的阳台上举办演唱会。”许军说,4月下旬启动以来,已进行10余场特色演出,很受市民游客欢迎。

“快走,马上要开场了!”言谈间,游客从身边匆匆而过。原来,他们要赶去看戏剧《浸梦水亭门》,以抗日战争为背景,生动讲述衢州中共地下党员、国民党爱国人士以及市井商贾等各方力量共同守护珍贵文物的曲折历程。这部原创沉浸式历史大戏,目前已演出300余场。

此刻,青石巷陌间,两种感受涌上我们心头——

一个是厚重的。城楼、庙宇、宗祠和成片的传统民居,如同一本线装书,不动声色地嵌入过往烟云。

一个是潮流的。古风巡游、阳台演出、烟火市集,华丽转型中的水亭门街区时尚而鲜活。

这两重衢州,最终融汇成一个古老而年轻的形象,连接历史,迈向未来。