传承千年“冷门”艺术瑰宝 2米长非遗蝶翅画展西湖盛景

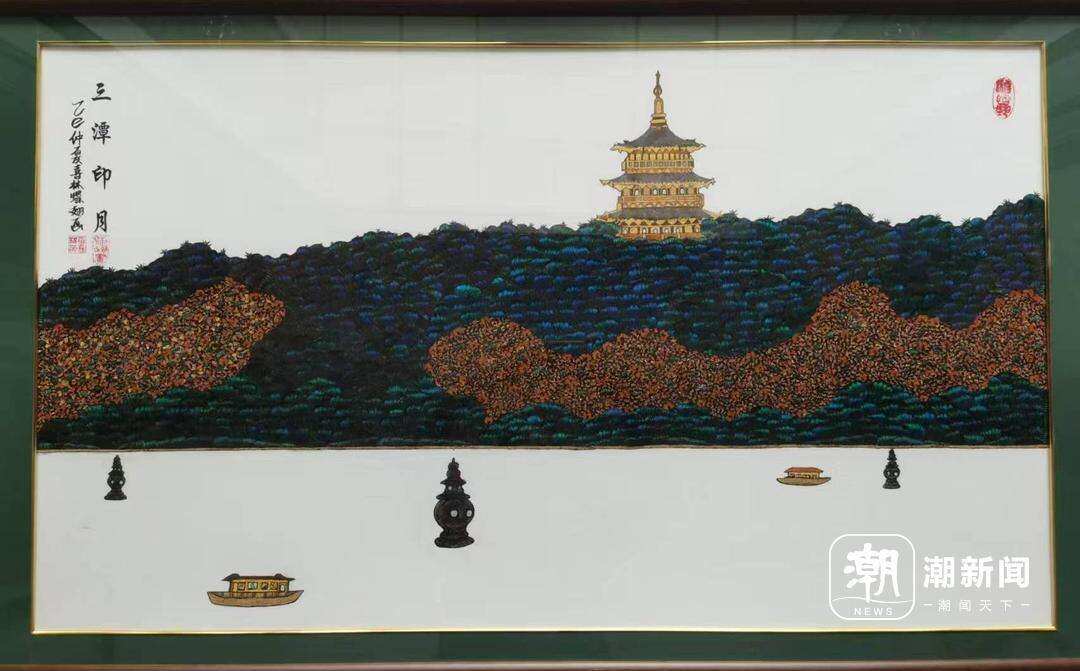

“‘三潭印月’蝶翅画长2米、宽1米,我用了近3000只蝴蝶。”近日,蝶翅画非遗代表性传承人王喜林给记者发来喜讯,自己一年半前许下的创作承诺已经兑现。

蝶翅画,鲁迅先生曾赞它为“缺门、独门、冷门的文化瑰宝”,以天然蝴蝶翅膀为材料,经艺人手工剪切并巧妙拼贴而成,是我国独有的画种,也是非物质文化遗产。王喜林是王氏蝶翅画第三代传承人,创作研究蝶翅画技艺已有20余年。

“三潭印月”蝶翅画。夏凌 摄

8月18日,记者来到王喜林杭州蝶翅画工作室,见到这幅作品:平静的湖面上,三座石塔伫立,两艘游船穿梭其中;远处的夕照山层软叠嶂,山上雷峰塔昂然屹立。数千蝴蝶翅膀闪烁出熠熠光辉,形成自然明暗过渡,十分灵动。

前期准备9个月 收集近3000只蝴蝶

王喜林是辽宁抚顺人,退休后,他一年里总会有半年随女儿在杭州生活,对西湖感情尤深。

“我想用千年非遗蝶翅画的独特艺术形式,展示西湖景区永恒的魅力。”2024年3月,他确定了“三潭映月”的作品主题,构思绘图,根据图画,测算出要收集蝴蝶的品种及数量。

“仅准备工作就花了9个月,其中收集蝴蝶是重头。”王喜林经过测算,确定需要10多种蝴蝶近3000只,“绿带翠凤蝶、大红蛱蝶是这幅画的主料,其余还有10多种辅料,如小灰蝶等,虽用量不多,但也不可缺少。”王喜林翻开自己的通讯录,告诉记者,通过种种渠道,他从多家人工养殖基地收集到自然死亡的蝴蝶近3000只。有的品种实在难找,他只有通过同行,辗转打听收购,终于将材料凑齐。

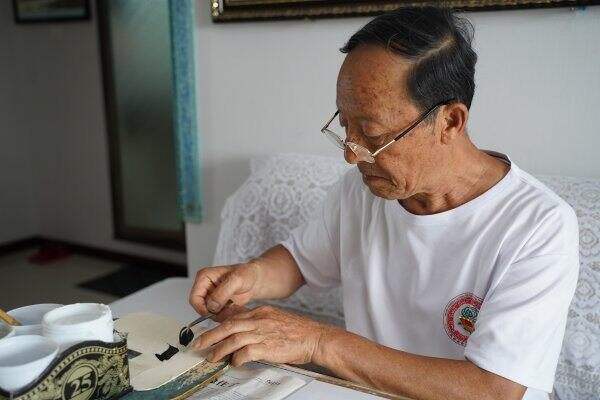

王喜林制作蝶翅画。受访者供图

今年年初,王喜林开始正式制作。从选色到排序,再到分层粘贴,他发挥王氏刀功独特技艺,表现远近虚实,用蝶翅色彩逼真呈现西湖古朴厚重、山林朦胧的效果。“最难的是要把三潭石塔、雷峰塔及群山全景都展示出来,画面结构之复杂,艺术精准度要求之高,都是对王氏刀工技艺的新挑战。”

这张作品接下去会陈列在辽宁抚顺民间蛾蝶博物馆万新分馆,也会适时在杭州展出。

一锐一钝双刀 “画”出精美蝶翅画

说起“王氏刀工技艺”,王喜林表示,是祖父开创,以刀代剪,作起画来更加灵活自如。

“王氏刀工技艺的精髓在于执刀需静气,运刀如有神。”王喜林介绍,自己作画时用两枚单页刀片,一锐一钝,钝刀用于划外线,锐刀用在切边型。他拿起一枚锐刀片展示,像写字画图一样,在蝴蝶翅膀上画出需要的线条形状,这也考究创作者的美术功底。

从一张白纸到熠熠生辉的蝶翅画,王喜林将全过程分为3个阶段18步,每一步都极考究耐心与细致。

“比如蝴蝶翅膀的选择,要考虑色彩的搭配,用什么种类的蝴蝶;粘贴用的胶水也不能买来就用,要先稀释再使用。”王喜林说,创作时不能受干扰,“非宁静者无以完成。”

截至目前,他创作蝶翅画作品160余幅,公开展示的近100幅。创作之余,王喜林在杭州积极开展科普传播及非遗传承,他频繁地走进社区、学校,开展非遗知识讲座,受到孩子们的热烈欢迎,大家亲热地称他为“蝴蝶爷爷”。他表示,如果有需要,也可以将这门老手艺传向社会。