寻访红色记忆:“浙里”老兵亲述80年前的胜利

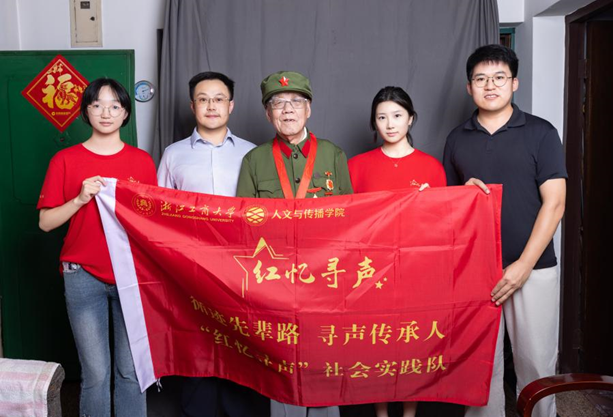

浙江在线8月11日讯(通讯员 王璐琳)2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80年前,无数热血儿女挺身而出,用血肉之躯筑起民族脊梁;80年后,那些亲历烽火的老兵已步入暮年,他们的记忆成为民族历史中最珍贵的“活档案”。为守护这份滚烫的历史记忆,浙江工商大学人文与传播学院联合杭州市退役军人服务中心组建“红忆寻声”大学生实践团,带着敬意与热忱走访抗战老兵,用镜头与录音笔记录下那些值得铭记的峥嵘岁月。

“韩爷爷,您看这里,笑一笑。”实践团成员程西翎举起相机,为105周岁的韩宝福老人拍下了一张照片。镜头里,老人穿着整洁的军装,胸前的党徽熠熠生辉,脸上带着温和的笑容。1943年10月投身革命的他,历经小封战役、新登战役、苏北战役、莱登战役、孟良崮战役等诸多硬仗。1944年9月入党的他,如今已有80年党龄,这是他一生忠诚于国家和人民的最好见证。拍照时,老人特意整理了一下衣襟,仿佛在向那段峥嵘岁月致敬。

谈及作战时的行动,韩宝福老人的语气变得郑重:“一点疏忽就可能暴露在敌人的眼中,不仅任务完不成,还会连累身边的同志。”寥寥数语,道出了抗战时期地下工作者们在险境中严守纪律、默契协作的精神,也让在场的同学们真切感受到,在那段艰苦斗争的岁月里,战士们在隐蔽战线中步步为营的谨慎与坚定。

实践团跟随杭州市退役军人服务中心走访了张明轩、韩宝福、赵庆海、张开胜等抗战老兵。如今,随着岁月流逝,杭州健在的抗战老兵已仅剩数十位。不少老人因年事已高身体状况欠佳,但当见到实践团成员时,他们眼中更添了几分光彩——即便声音有些沙哑、行动略显迟缓,依旧带着极大的热情与激情,一字一句地向成员们讲述着那段烽火连天的历史,仿佛那些刻骨铭心的记忆就在昨天。

从认真倾听的侧影,到细心整理资料的双手,实践团成员们用年轻人的方式守护着历史。作为浙江工商大学的品牌实践项目,“红忆寻声”已连续开展五年。五年来,实践团的足迹遍布浙江各地,累计走访145位抗战老兵,整理口述史料超过50万字,拍摄影像素材时长超300小时,形成了一套系统的“老兵记忆档案库”。“在实践中,我们听到了课本里没有的细节,感受到了‘家国’二字的千钧重量。” 实践团队长王璐琳感慨道,“能成为这段历史的记录者,我们觉得无比有意义。”