爆改浙江海岛乡村2.0,来自美院的他们又出手了

还记得去年夏天,一群中国美术学院学生带着大小绘画材料、制作工具去到舟山海岛乡村进行“爆改”吗?

今年这个暑假,他们又“二进宫”了,还是以24名同学为首,来自公共艺术、雕塑、纤维艺术、视觉传达、建筑、国画、版画等专业,另有6名浙江海洋大学的学生一同组建跨学科合作团队。

受访者供图

此番再次进驻新螺头村,他们整了什么新“活”?又给浙江乡村带来了哪些变化?

“2.0”版本的新螺头村,更富有艺术性

去年,同学们用废旧尼龙渔网、塑料瓶和玻璃瓶打造的精致稻田水仙花、鱼灯还有海边风动装置曾引发全网关注。

“今年的总体逻辑没有变,还是充分利用海洋垃圾转化为各类艺术装置,用艺术赋能乡村振兴。”实践团团长、中国美术学院公共空间艺术系研二学生熊峻苓告诉记者,“有了去年的经验,我们这次就主要思考如何让艺术装置的艺术感更强、垃圾感更弱,顺便也翻新了一下去年做的那些装置。”

《澜语》——作品将回收自海岸线的塑料瓶、渔网等海洋垃圾,凝固在透明树脂内,构建出一群轻盈游动的“鱼形”受访者供图

拿《澜语》这件作品举例,团队成员优化了玻璃瓶碎片与树脂的融合工艺,将去年制作海边风动装置时体量大、易出问题的整体浇筑,改为制作小巧、呈现出鱼鳞形态的单元体,经过拼贴装饰,呈现出“鱼群”的形态。

“这样一重组,碎玻璃摇身一变就成了‘深海鱼鳞’,显著提升了成品质量和美感,有效减弱了艺术装置的垃圾感。”熊峻苓表示。

海滩的另一头,熊峻苓等人拿废旧的铁皮进行焊接,嫁接在铁管之上,做成一个形似船帆的风动装置,“包括还有用废旧的钢筋创作成为一座‘灯塔’,摆设在海边,和海那头的小岛上的灯塔有一种隔海相望的感觉。”

《家的方向》作品将废旧的钢筋创作成为一座“灯塔”,它是方向的象征,更是归属的温度。 受访者供图

这两件充满工业美感的海边风动装置——“乘风”风帆和“引航”灯塔,在夜晚发出柔和光芒,团队成员们都觉得,它们象征着渔村勇立潮头、乘风破浪的精神。

新螺头村内部的稻田上,《海语布浪》这件作品十分醒目,与身后的稻田水仙花装置遥相呼应。

《海语布浪》作品将废弃的广告布进行艺术再创作,成为充满活力的“像素海浪”。 受访者供图

熊峻苓介绍,在设计这件装置作品时,他们除了充分利用废弃广告布进行艺术创作外,还融入了一个小巧思,在白色布料上所有人都可以自由留下对海洋对海岛的寄语,让整一个装置都充满了活力和互动性。

从创作到共创,乡村焕新有了持续内生力

如果说公共艺术装置是为了装点乡村,塑造生态与人文交织的海岛风情,那将回收的海洋垃圾制作成各式各样的文创产品,则是开创了一个助力乡村发展的新思路。

实践团引入创新工艺,将收集的海洋塑料垃圾进行清洁、分类和热压重塑,进而开发出“饰海重生”手链、耳环、挂坠等配饰,“浪织共生”手工编织挎包,“海韵艺塑”树脂桌子等系列文创产品,期间引导村民共同参与制作和销售,文创产品的销售收入直接惠及参与的村民,部分收益又持续投入海洋垃圾清理和艺术创作,形成“垃圾回收—艺术创作—产品销售—收益循环”的可持续模式。

海洋塑料垃圾制成的文创产品 受访者供图

“对于海岛乡村的未来,我们一直有一个理想的雏形:‘零废’艺术渔村,而这一次去,从实践上明显迈向了更深层的互动共创,包括提高乡村‘大小主人’的参与性,让无论是村民还是小孩都全程参与到改造乡村的环节中来。”

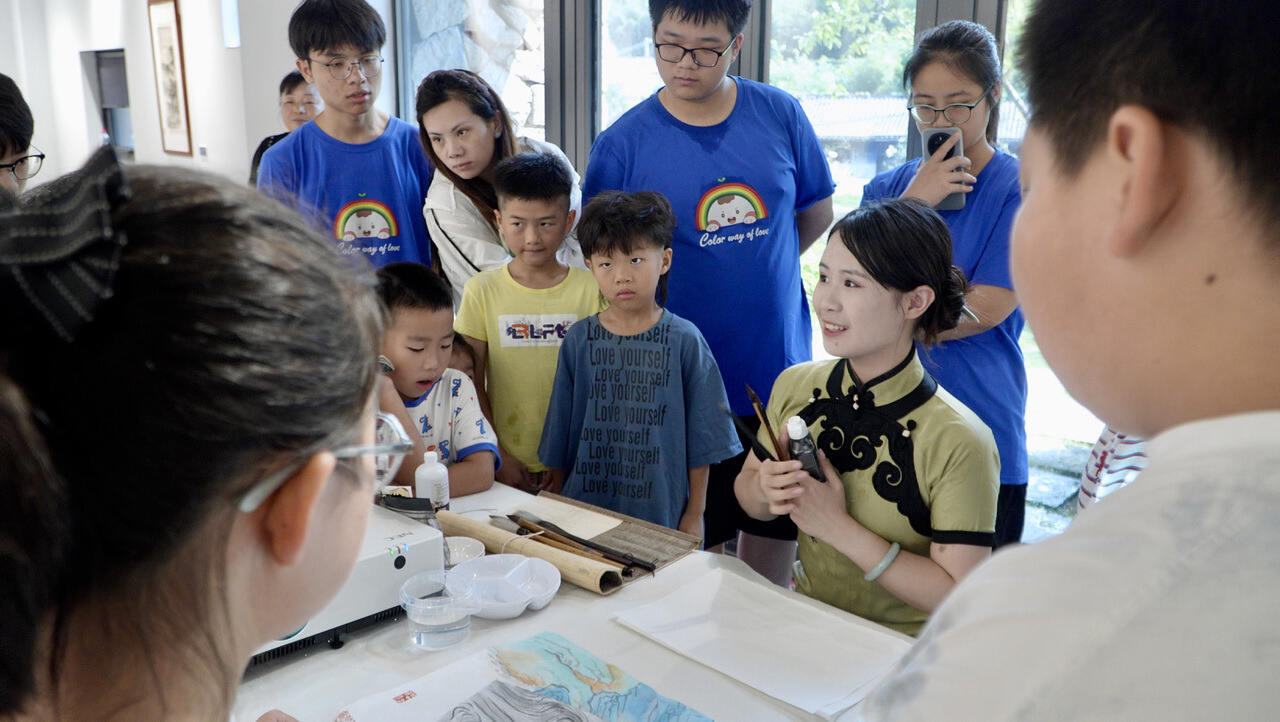

熊峻苓坦言,他们在此前乡村儿童美育计划基础上,针对乡村儿童开发“创意竹编”“DIY渔网包”“广告布拼贴画”“海洋留影”等一系列美育课程。相比于去年,今年团队不再停留于被动响应,而是主动激发儿童的创造力。

尤其在今年的支教活动中,出现了前所未有的场景:孩子们专注创作的同时,他们的父母也全程投入其中,成为名副其实的“大朋友学员”。

受访者供图

“从这个层面上看,艺术不再是外来者带来的‘礼物’,而是成为村民与团队、父母与孩子、传统与创意之间并同编织的纽带。当艺术真正扎根于村民的意愿与双手,乡村的焕新便拥有了持续生长的内生力量。”中国美术学院派驻舟山市定海区新螺头村第一书记、“艺塑乡村”项目发起人安之堃这样评价。

受访者供图

从垃圾艺术化、村民共制到周边业态激活,团队正在构建“环保—艺术—经济”三效合一的乡村振兴新模式。据了解,该项目已获中国科学院深海科学与工程研究所、舟山市委组织部等多家单位支持,未来经验将推广至沿海渔村,让碧海蓝天之地绽放更璀璨的艺术光芒。