挺急的,杭州这项百年绝活快失传了

踩高跷的“九品芝麻官”当了爷爷,村里的非遗代表性传承人,去年又当了奶奶。不是爷爷奶奶们玩不动,只是现在要帮着孩子们带孩子,就没时间和精力,出门演出踩高跷了。

前几天,杭州市临平区运河街道兴旺村发布了一条招募信息,为村里传承的杭州市级非物质文化遗产代表性项目“亭趾高跷”招募新人。

高跷队出街 受访者供图

脚踩两三米高跷,他们轻松如履平地

4月19日,周六,村里的高跷队迎来招募信息发布后的第一批学员,共8人,都是家住临平一带的年轻人。

村民刘国强是高跷队骨干,他告诉记者:“下午我带一个女孩子踩,她很有天赋,只练了2小时,在室内就走得很好,再来练四五次,应该能跟我们出街了。”

周末纳新特训 受访者供图

“踩高跷时,不能低头看脚,必须目视前方,抬脚幅度要比平时走路大,因为地面南面会有起伏和凹凸。”

80后刘国强14岁开始学踩高跷。

“踩高跷不仅是一门技艺,也能锻炼人的心理素质。高跷就跟自行车一样,只要学会,一辈子都能踩,我们村的高跷队,平时演出挺多的,学了高跷,还能给自己多一点业余收入。”刘国强告诉记者,高跷,分文跷和武跷。武跷的高度一般五六十厘米,表演人员还要配合做翻跟斗等高难度动作。

参加本地非遗踩街活动 受访者供图

兴旺村的高跷队是文跷,表演形式主要就是踩街。

现在队里采用的是1.5米的高跷,不过,刘国强刚练高跷那会儿,大家玩的是2-3米高的高跷,村委现存一副4米老高跷,刘国强之前也踩过,是师傅们架上梯子才给绑到脚上的。

因为是踩街表演,一般2名高跷表演者途经的地方,至少需要1名工作人员做保护,防止人流涌动和意外冲撞,所以高跷队每次演出,除了表演的十二三人外,必须要自备七八名安全员维持现场秩序。

在余杭仓前表演 受访者供图

去年,高跷队就招募过一位小伙子,跟着老队员练习了一段时间,很快就能踩着高跷如履平地。前段时间,大家去仓前表演,很想让新小伙参与表演,但他在场地里练得挺好,一到室外就很紧张,最后只能帮忙给队里扛大旗。

火爆时一年加入的新人有四五十人,如今只有两三人

据当地考据,亭趾高跷至今已有着一百多年的传承历史。

村里老一辈高跷传承人描述,在运河亭趾一带的临平人世代以桑蚕为生,养蚕遇上旱年,需踩着高跷出街祈雨,因此在当地逐渐形成高跷这项绝活,农闲时候踩高跷,成了村里男女老少皆宜的运动社交方式。

为了恢复历史经典高跷队,兴旺村曾去临平区档案馆翻阅历史资料。

大家发现了一批老照片,上面有村里108位村民高跷踩街的影像,还有女子高跷队。20世纪50年代,亭趾高跷最鼎盛的时候,来自运河各村的高跷能手组成108副高跷,扮演梁山好汉一百零八将高跷表演是十里八乡最火的节目。

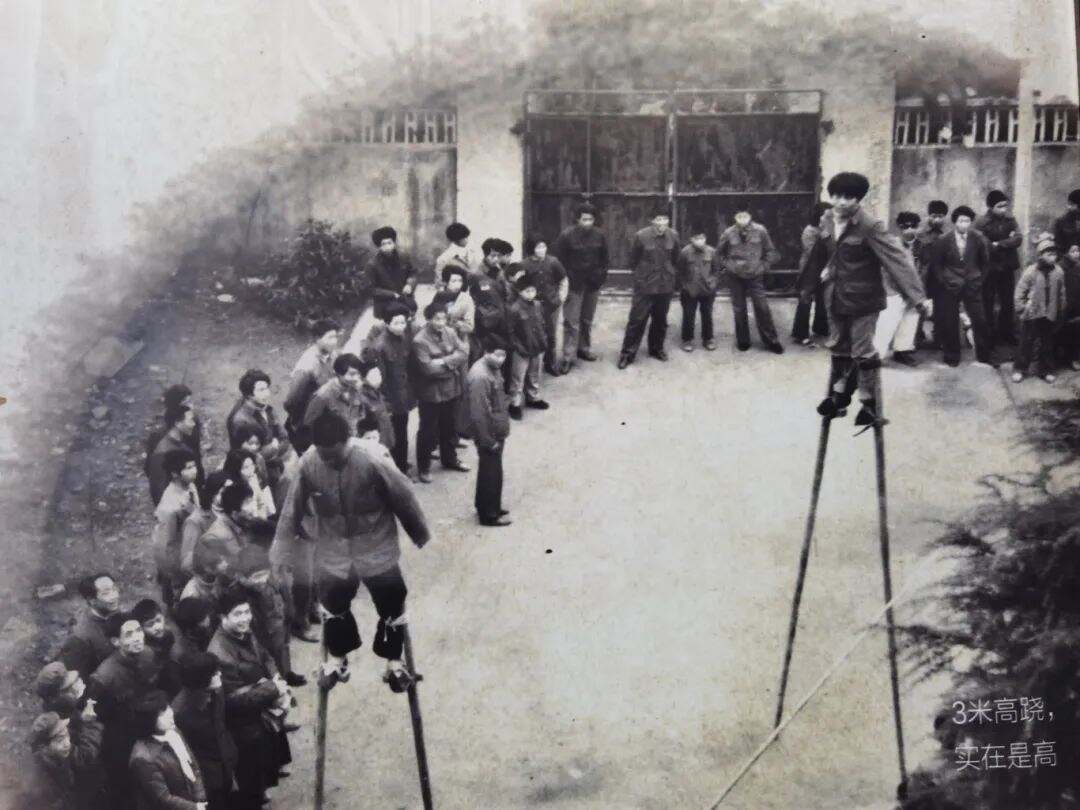

村里踩高跷的老照片 受访者供图

那个时候,表演服装是从各个村里东拼西凑的,梁山好汉的头箍是用稻草扎的,但是每个高跷表演者却功夫了得,踏着两三米的高跷如履平地,最高的高跷甚至达到了6米,还会金鸡独立、翻踢飞脚等高难度动作。

兴旺村是由小村合并的大村,自2002年重组建队以来,兴旺村高跷队在杭州的展演便络绎不绝。去年冬天,街道办的鱼羊节他们就去参加了,今年开年,高跷队又去余杭仓前演出,还有上个月的临平半程马拉松比赛,最近街道的乡村马拉松赛都有出演。作为文化走亲的表演项目,前几年,高跷队还受邀去杭州南宋御街、拱宸桥等地演出过。

高跷队绑腿准备演出 受访者供图

20多年来,最火爆的时候,亭趾高跷队一年加入的新人就有四五十人,一个师傅要带十几个徒弟。大家表演服装是从越剧之乡嵊州采购的精美戏服,配备了专业道具,演员扮演芝麻官、衙役、书生、丫鬟等十分传神。

这几年,加入高跷队的人越来越少。

兴旺村的工作人员说,这两年加入新人只有3人,都还在学习中,现役队员大多年纪很大,随着老队员退出,现在全队能参加表演的队员不到20人,为此他们也尝试过小范围的招募,效果却不理想。

事实上,学踏高跷并不难,现在的高跷高度在1.5-2米左右,入队的新人都配有专业的师傅教学,还有专业的训练基地,遵循训练流程,十天就可以练成了,参与元宵灯会踩街展演等,也有相应的补助。

感兴趣的小伙伴,可拨打电话:0571-86211858咨询(地址:运河街道兴旺村党群服务中心)。