传统模式已近“天花板”,如何寻找新增量?古镇,走到十字路口

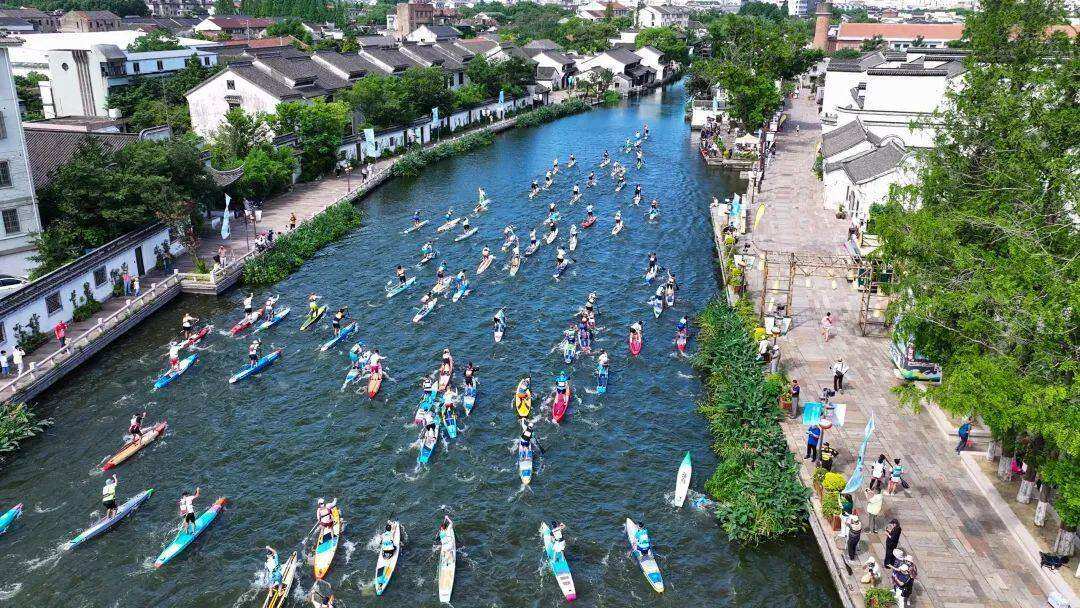

苔痕斑驳的街巷、吱呀作响的船橹,勾勒出几代人关于江南水乡的集体记忆。

20世纪80年代以来,江浙古镇纷纷提出“旅游兴镇”战略。自此,古镇承载着文化自信与经济活力的双重期待,遍地开花。

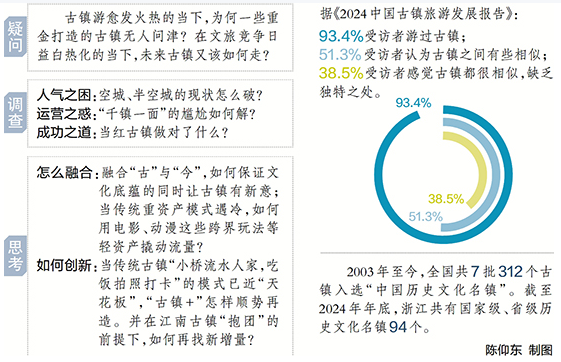

2025年“五一”假期,包括古镇游在内的“新中式游”成为风向标。抖音平台数据显示,古村古镇团购订单量同比增长79%。热潮之下,遇冷的古镇也不在少数。根据中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)发布的《2024中国古镇旅游发展报告》:93.4%的受访者游过古镇,51.3%的受访者认为,目前古镇之间有一些相似,38.5%的受访者感觉古镇都很相似,缺乏独特之处。

发展至今,越来越多的古镇处在“十字路口”:一面遇冷,被诟病为“假古镇”“商业味浓”“千篇一律”,投资回报率低;另一面受热捧,多地仍斥资投身古镇建设热潮。

近日,耗资24亿元的湖南大庸古城引发关注——项目自2021年试运营以来,4年累计亏损超10亿元。人们反思:为何有些重金打造的古镇无人问津?那些声名远扬的当红古镇又做对了什么?

乌镇 通讯员邢然 摄

热潮下的困境

时近中午,景宁畲族自治县畲乡古城街巷空荡。占地261亩的仿古建筑群中,近90%的门面紧闭,仅三五家饭馆、一家咖啡店以及几家畲服影楼仍在营业。

如此古镇并非个例。据公开报道,全国2800余座已开发古镇,超半数面临空城、半空城的困境。

“我们要意识到,境况不同了。”浙江大学旅游研究所副所长周永广教授算了一笔账,即便是被誉为“最赚钱古镇”的乌镇,鼎盛时年净利8.07亿元,数十亿元投资也需多年经营方能回本,“更不必说,如此大开大合的古镇,对地块、资金、运营能力要求极高,即便是同个操盘方,贸然异地复制,也容易遭遇‘淮橘为枳’的尴尬。”

说起古镇游,在我国最早可追溯至上世纪:1989年,苏州周庄古镇售出首张0.6元的门票;1995年,嘉善西塘提出古镇保护和旅游开发;1999年,乌镇古镇保护与旅游开发工程启动,从桐乡最后一个通公路的乡镇一跃成为江南水乡顶流……看见风口,古镇项目遍地开花。

当古镇越建越多、越来越热,另一问题随之而来。

自称“古镇发烧友”的山东人张丹萍(化名),高考后买了两张飞机票,和闺蜜来了场说走就走的古镇游。旅行结束时,她回看微信朋友圈的“九宫格”照片——相似的汉服、红装、簪花,一样的小桥、流水、人家,根本分不清哪是哪。“挑一家古镇游就够了。”她说。

对此,共鸣者不在少数。《报告》显示:近九成受访者认为古镇存在相似性,这种相似体现在售卖的商品和服务上,也体现在千篇一律的建筑风格上。

记者查证发现,我国住建部和文物局从2003年开始评选“中国历史文化名镇”,迄今共7批312个古镇入选,主要集中在江浙和川渝地区。其中,截至2024年年底,浙江共有国家级、省级历史文化名镇,即“在编”古镇94个。

江南的历史文化总相似。浙江省文化广电和旅游厅相关负责人打了个比方:“就像看电影,观众不排斥假布景,却厌弃同主题或没有主题的。”游客抱怨“千镇一面”,反感的不是仿古重建,也不是相似的风光、普遍的服务,而是过度商业化等弊病在各地蔓延。

周永广教授长期关注古镇开发,他将症结归结为三点:一是部分房企拿“文化”当招牌,圈地建景区,一哄而上造的都是有“壳”无“魂”的假古镇;二是盲目复制网红模式,到处吹着“想你的风”、喝着写有地名的“竹筒奶茶”,同质化商业将特色掩盖;三是随着时代发展,游客需求升级,他们不再走马观花,而是转向追求“记忆点”和“独特体验”。

图源:共享联盟·南浔

破局讲究融合

“古镇经济”正经历大浪淘沙。根据《报告》,“搜索热度榜”“游客满意度榜”和“客流人气榜”中,浙江的乌镇、南浔、西塘均位列前十,在“你争我抢”的行业格局之下,成为其他古镇争相效仿的范本。

面对当红古镇,山西00后大学生时雨(化名)却毫不犹豫选择了2023年新开的濮院时尚古镇。她说,自己是冲着综艺节目《全员加速中》去的——从濮侍郎码头到漱芳禅院,再到福善寺……落地嘉兴桐乡濮院的第一天,她日行万步,复刻明星同款路线,“照片一发小红书,便被各地网友追问打卡攻略。”

无独有偶,浙江不少古镇,最近借力游戏、动漫、电影等,屡屡出圈。以廿八都古镇为例,创新的实景剧本杀激活了这个深藏衢州江山仙霞岭的景区——今年5月以来,游客量同比增长11%、平均停留时间延长3小时。

浙江工商大学现代商贸研究中心教授肖亮如此总结:“今日古镇,既古也潮。”在他看来,建设只是起点,持续的活动策划、口碑传播更是关键。以乌镇为例,是戏剧节、互联网大会等IP的持续注入,成就长红。

记者探访浙江热门古镇也发现,无论新老,原生态还是前沿派,它们都有一个共性:足够特别。这种“特别”,非可复制的商业能赋予,而是根植于文化——

一种是“先天禀赋”。比如,步入湖州南浔“四象、八牛、七十二金黄狗”商贾的宅院:仰头,精致木雕中嵌的是独特造型的蓝晶玻璃;脚下,铺的是近现代舞厅用的红砖。即便是初次抵达的游客,也能清晰感受到南浔古镇独一无二的近代海派标签,凝练着“世界文化遗产地、中国近代第一镇”的文化印记。别的古镇学不了,也带不走。

另一种则是“后天”的生命力。对更多“资质平平”的古镇,“活态传承”塑造了差异化的魅力。在采访中,周永广教授毫不掩饰对西塘古镇的喜爱。因为在这里,一切都是“活生生”的。面对来往游客,西塘的原住民保留着原有的生活节奏,在他们带着乡音的闲话唠家常中,还原了人们期盼中的江南。从建筑到习俗,处处都带着独一份的人情味与烟火气。

“文化是内核,但终归得考虑古镇的经营和发展。”业内已有共识,古镇是有门槛的——“古”需要拥有一定的历史和文化;“镇”则是需要保留一定的居民生态和生活风貌。这意味着,在深厚的文化底蕴、优越的区位条件、坚实的经济基础外,规划、投资、管理、营销环环相扣。

南浔古镇景区经营管理股份有限公司副总经理范杰告诉记者,2023年年初以取消门票为起点,南浔尝试突破传统模式,引入李白图书馆餐厅等不同类别的IP“首店”,推出妙音船、《枕莲记》演绎“四象八牛私房菜”等特色产品,“仿佛将商场揉进古镇里,让它既是景区,也是市民休闲娱乐的场所。”此举切中游客“既要便利,也要诗与远方”的需求——今年上半年,南浔古镇累计接待游客1554万人,同比增长53%。

第三种尝试

根据中青旅控股股份有限公司2024年业绩报告:2024年,公司核心利润来源乌镇景区全年接待游客同比减少3.71%,较2019年巅峰时期缩水近200万人次。尽管通过成本控制实现净利润2.95亿元,但“以价换量”难掩传统重资产模式的瓶颈——在文旅消费日益碎片化、个性化的时代,大体量单一景区“通吃”市场的模式难以为继。

面对投资失血与转型阵痛,古镇再提升的路径何在?

记者调查发现,如今,传统古镇“小桥流水人家,吃饭拍照打卡”的模式已近“天花板”。在浙江,不少地方都在顺势再造,试图从“古镇+”的尝试中寻找新的增量。

以绍兴黄酒小镇为例,考虑到年轻人的打卡需求,创新推出黄酒棒冰、黄酒奶茶等,于是,拥有1600余年历史的黄酒小镇,不仅是旅游目的地、文化传承区,也是产业展示的平台。今年“五一”,7.6万人在此“微醺”。

再比如濮院时尚古镇,2023年,举办多届的“濮院时尚周”更名为“濮院时装周”,地点从商贸市场搬进古镇。今年,这场时尚盛会跨界新增机器人等元素,参与者更多、日程更丰富,5天内吸引超10万客流,带动4000万元现场订单。

至今,“古镇+”虽还未找到惊艳的关联点,但浙大城市学院国际文化旅游学院周玲强教授对“古镇+产业”这一趋势表示认同:“从近代史看,无商不成镇,江南古镇本就是商业繁荣的产物。”如此尝试,是基于浙江“块状经济”的激活。

周玲强指出,无景点化、全域化或将成为趋势。这样一来,旅游产品的核心将超越观赏和度假功能,转而通过“产业支撑文化,文化反哺产业”,将在地产业转变为新型旅游资源。

三产融合外,自2001年起,江南古镇便尝试“打包申遗”,通过江南古镇集群发展,“强强联合”,在一定程度上缓解“内卷”。

其中,浙江省文化广电和旅游厅相关负责人特别强调:要解决好“人”的矛盾。

作为“打包申遗”的古镇之一,湖州德清新市古镇,这个京杭大运河入浙第一镇,3000余名原住民依旧在老房子里生火做饭、晾衣晒被,满街可见4元一块的鲜肉茶糕、22元一碗的鸭绞面,是一座“生活着的古镇”。

古镇的修缮再发展,本意是吸引人回归,在自己的家乡老宅门口,增加收入、改善生活。然而游客来了,本地人却因生活成本上升、业态冲击、归属感减弱而离开。

“保护最好的方式是让它‘活’着,‘活’着才有自我修复力。”浙江省文化广电和旅游厅相关负责人说,古镇规划并不是为了复刻过去、回到从前,而是为了现代人在古镇更好地生活——正如兰溪游埠古镇,是那碗热气腾腾的早茶,维持了整个古镇独特的烟火气,“因此,在古镇建设中,要重视当地居民的利益,鼓励社区参与,严防空心化,否则保护或将反过来加速毁灭。”

至今,古镇的变迁与发展已走过近五十载。无疑,新路径尚需时间检验,但其中的突破性价值,仍然值得期待。